「職場の上司が狭心症で手術をして、自分も心配になってきた」

「ニュースで心筋梗塞のことを耳にしてから、気になっている」

この記事では、狭心症や心筋梗塞を予防する(発症リスクを減らす)上で知っておきたいことから予防におけるポイントまで、その根本にある「動脈硬化」も含めてわかりやすく解説しています。

「狭心症・心筋梗塞を予防したい」

そのような方のために。

この記事が一助となれば幸いです。

狭心症・心筋梗塞を予防する大切さを認識し、皆さんの将来を意識した生活を送っていきましょう。

※この記事は、医師監修の下、適切な情報に基づいて作成されています。具体的な情報源に関しては、本記事下部の「参考情報」をご確認ください。

狭心症・心筋梗塞予防のために、知っておきたい3つのこと

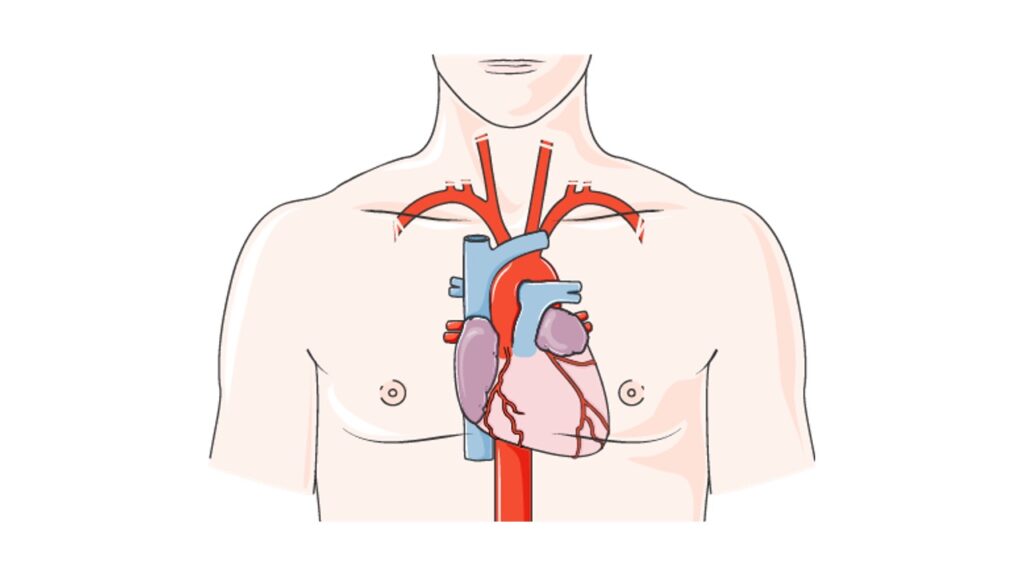

心臓は、胸の真ん中辺りに位置している臓器です。そして、心臓に起こりうる代表的な病気が、狭心症・心筋梗塞です。

この項では、狭心症・心筋梗塞予防のために知っておきたいことをまとめています。

1.狭心症・心筋梗塞は「血流が不足する」病気

胸の真ん中辺りに心臓が位置している。

私たちの心臓は常に動いて(拍動して)います。

試しに、自分の胸に手のひらを当ててみてください。心臓の拍動が感じられることでしょう。

心臓は、酸素や栄養を供給されて動いていますが、心臓に酸素や栄養を送っている血管(動脈)は「冠動脈(かんどうみゃく)」と呼ばれます。

「冠動脈」に何の変化も起こらなければ、心臓は問題なく動き続けることができますが、冠動脈は様々な影響を受けて「狭くなったり」「詰まったり」することがわかっています。

血管が「狭くなったり」「詰まったり」すると、血管内の血液の流れが少なくなったり、あるいは流れが無くなったりするので、心臓に酸素や栄養を十分に送れなくなります。

そして、心臓の血管(冠動脈)が狭くなり、血流が不十分になった状態が「狭心症」であり、血流が不足した結果、心筋(細胞)が傷害されると「心筋梗塞」となります1。

これらはまとめて「冠動脈疾患(かんどうみゃくしっかん)」と呼ばれます2。

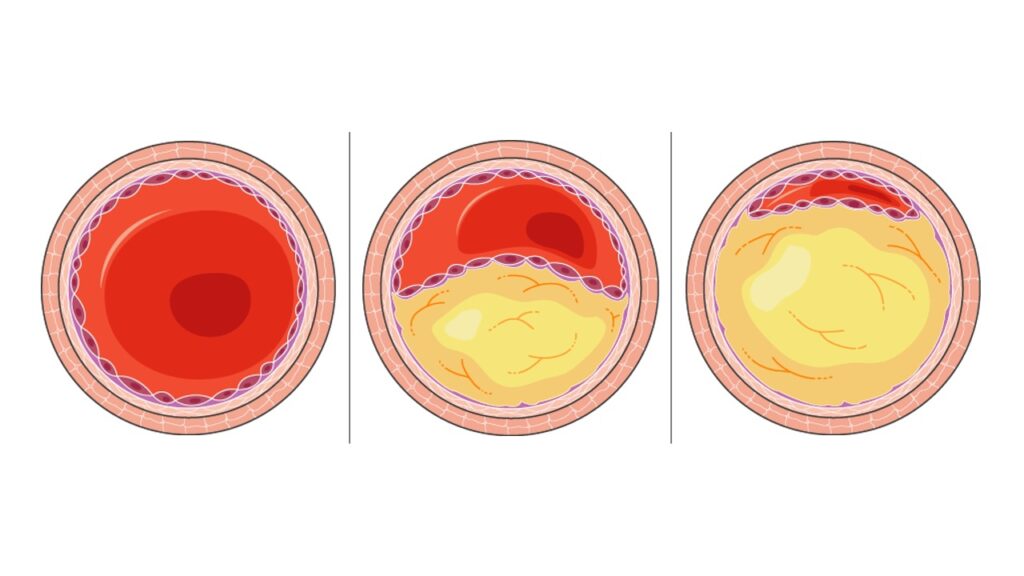

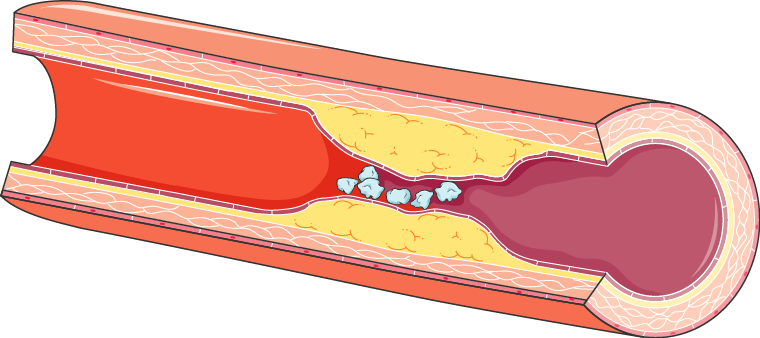

元の状態(左端:動脈硬化がない)と比べて、血管内腔が狭くなると狭心症・心筋梗塞のリスクが高まる

(中央、右端:動脈硬化(黄色部)により血管内腔(赤色部)が狭まっている)

2.狭心症・心筋梗塞は「動脈硬化」から生じる

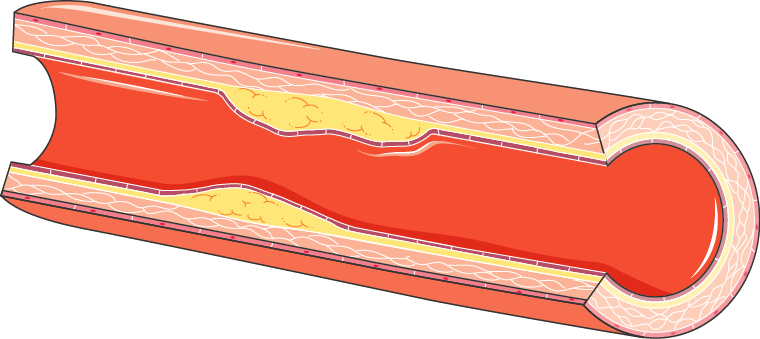

血管壁に、脂質の沈着(黄色部)が出現している

なぜ血管は、「狭くなったり」「詰まったり」して狭心症や心筋梗塞になるのでしょうか。

その主な原因が「動脈硬化」です3。

「動脈硬化」という字を見ると、「なんだ、動脈が硬くなるだけじゃん」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。

「動脈硬化」は、血管壁が硬くなるだけではなく、脂質であるLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)などが血管の内側に蓄積します4。ですから、「動脈硬化」によって、血管が「狭くなったり」「詰まったり」するのです。そして、動脈硬化が進むことで狭心症・心筋梗塞が起こります。

この事実を踏まえると、狭心症・心筋梗塞の予防には、「動脈硬化」を抑えることが大切であるとわかります。

3.症状がなければ大丈夫「とは言えない」

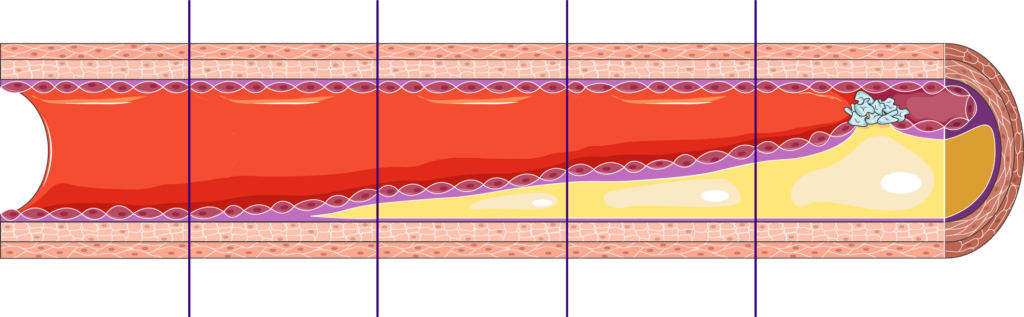

動脈硬化がない状態(左端)から、年月をかけて徐々に動脈硬化は進展する(右端の状態へ)

「狭心症も心筋梗塞も、症状が出てから対処すれば大丈夫?」

狭心症・心筋梗塞の主な原因である「動脈硬化」自体は、急に出現するわけではなく、何年も時間をかけて少しずつ形成されます5。

そして、血管内腔がある程度、狭くなると、狭心症あるいは心筋梗塞が発症するリスクが高まります(狭心症・心筋梗塞のリスクは血管内腔の狭さだけで決まるものではないのですが、一般的には血管内腔が狭いほどリスクは高くなることが報告されています6)。

ちなみに、冠動脈の血流が不足することによる「心臓性」胸痛7は、

「胸の真ん中あたりが圧迫あるいは掴まれるような症状(時に腕や顎に痛みを感じる)」

が特徴的です。

このように「動脈硬化は年単位でゆっくり進み、血管が狭くなったら典型的な症状が出る」のであれば「症状がなければOK」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。

理由1)“不安定”狭心症や“急性”心筋梗塞は「いつ起こるかわからない」

動脈硬化(黄色部)が破綻し血栓が形成されることで、血流が急激に不足する

狭心症・心筋梗塞の中には、突然、症状が出現する「不安定」狭心症あるいは「急性」心筋梗塞と呼ばれる病態があります(まとめて、急性冠症候群(きゅうせいかんしょうこうぐん)と呼ばれます)8。

このようなことが起きる主な理由は、動脈硬化には破綻しやすい脆いものがあり、突然、破綻して血のかたまり(血栓)ができ、血管の狭窄が進むことがあるからです9。そして、いつ破綻するのかは、予測することができません。

重要なことは、「不安定」狭心症あるいは「急性」心筋梗塞が動脈硬化の進み具合ではなく「動脈硬化の脆さ」に起因するため、それほど動脈硬化が進んでいない場合でも発症しうることです10。

「昨日まで、何の症状もなかったのに」

「最近まで、とても元気だったのに」

狭心症・心筋梗塞には発症が予測できないものがあるのです。

理由2)「気づかない」狭心症・心筋梗塞がある

さらにもう1つ覚えておきたいものとして、胸痛などの「自覚症状がない」狭心症・心筋梗塞が(Silent Myocardial Ischemia)あります11。

「自覚症状がない=軽い」と思うかもしれませんが、そうではなく、症状がある狭心症・心筋梗塞と予後(発症後の経過)は同様であると報告されています12。

しかも、自覚症状がないため早期に発見し治療することは難しく、また、後で述べるように狭心症・心筋梗塞は時に命に関わる状況にもなりますので、注意がより必要になるのです。

ちなみに「自覚症状のない」狭心症・心筋梗塞は、

- 年齢が高い

- 喫煙をしている

- 以前に狭心症・心筋梗塞をしたことがある(既往)

- 糖尿病がある

- 慢性腎臓病がある

- メタボ(メタボリックシンドローム)である

- 睡眠時無呼吸症候群がある

人に多いと報告されていますので13、動脈硬化以外にも気をつけることで予防効果が高まります。

いずれにしても、狭心症・心筋梗塞には「気づかない」ものもあることを頭に入れておきましょう。

ーーーーー

理由1と2に示している、「いつ起こるかわからない」狭心症・心筋梗塞や「気づかない」狭心症・心筋梗塞がある以上、症状がなければ大丈夫と言えないことは明らかです。

ですから、

「狭心症・心筋梗塞を疑う症状が出てから」ではなく

「狭心症と心筋梗塞になる前に、そもそもの原因である動脈硬化を抑える」ことが極めて重要になります。

狭心症・心筋梗塞を予防するべき3つの理由

1.「命に関わるリスク」が減る

厚生労働省は、人口動態調査の中で、日本において人が亡くなる原因を公表しています。

この結果では「心疾患」が2番目に多いと報告されています14(令和4年(2022)人口動態統計)。

ここで言う心疾患には、狭心症・心筋梗塞(「不安定」狭心症や「急性」心筋梗塞を含む)だけではなく「心不全」や「不整脈」なども含まれていますが、重要な点は、それら「心不全」や「不整脈」を引き起こす原因としても狭心症・心筋梗塞が最多であるということです15。

つまり、亡くなる原因としての「心疾患」には、何らかの形で狭心症・心筋梗塞が関わっている可能性が高いため、狭心症・心筋梗塞は命に関わる可能性がある病気と心得ておく必要があります。

このことを踏まえると、命に関わるリスクを減らす狭心症・心筋梗塞の予防は、すべての人にとって大きな価値があると言えるでしょう。

2.「多くの影響」を回避できる

たとえ、命に関わる病状ではなかったとしても、狭心症・心筋梗塞を発症すると、多くの事柄について考える必要性が出てきます。

それは、

- 狭心症・心筋梗塞、その治療、あるいは治療薬に伴う合併症・後遺症

- 医療に関わる費用

- 医療に関わる時間

- それらが日々の生活に及ぼす影響

などです。このようなことは、狭心症・心筋梗塞のみならず、他の病気にも言えることですので、別の記事にまとめています。ぜひ、併せてご覧ください。

日々の生活に及ぼす影響の中で狭心症・心筋梗塞を含む心疾患に特徴的なのは、日々の身体活動・運動への影響です16。

心臓は全身に血液を送っており、身体活動の程度が上がり、通常よりも多くの血液量が必要になると、心臓の拍動する回数を増やすことで対応します。「走ると心拍数が上がる」というのが最たる例です。

狭心症により心臓に酸素や栄養を送る血管の一部が狭くなる、あるいは、心筋梗塞によって心臓の一部の筋肉が壊死してしまうと、「全身の細胞に必要な血液量を十分に送り出せず」活動を制限せざるを得ないという状況が生じます。

結果的に、日々の生活の中で「これまで出来ていた活動ができなくなる」可能性があるのです。

このような影響は、狭心症・心筋梗塞になるか、ならないかで大きく変わります。予防することができれば、日々の生活を含む多くの事柄のメリットにつながることが期待できるのです。

3.日々の行動で、「リスクを減らせる」

そもそも狭心症・心筋梗塞が予防できない病気、あるいは予防することが難しい病気であれば、予防よりも「早期発見・早期治療」を第一に考えるのがよいかもしれません。

狭心症・心筋梗塞の主因である「動脈硬化」は複数のファクターによって生じることが明らかとなっており、たしかに加齢や遺伝など対応が難しいファクターも関わっていますが17、私たちの日々の生活に関わる多くの行動も関わっていることが報告されています18。

これはつまり、「日々どのように生活するかで、狭心症・心筋梗塞のリスクが変わる」ということであり、「日々の行動で、狭心症・心筋梗塞のリスクを減らすことができる」ということなのです。

時に生活に影響を及ぼし、時に命に関わる可能性がある狭心症・心筋梗塞のリスクを、自分の行動で減らすことができるのであれば、行うに越したことはありません。

狭心症・心筋梗塞を防ぐポイント

1.「複数のファクター」へのアプローチが鍵

狭心症・心筋梗塞の予防(発症リスクを減らす)では、なによりも「複数のファクター」へのアプローチが欠かせません。

狭心症・心筋梗塞は、複数のファクターからなる「動脈硬化」を基に発症しているため、他の多く病気と同様に「多因子性疾患」と呼ばれる病気の1つです。

ですから、「1つだけのファクターに対処しても予防効果は限定的」であり、複数のファクターに対してトータルマネジメントを行うことで発症予防の効果が高まります。

それでは、動脈硬化とその先の狭心症・心筋梗塞に関わるファクターを見てみましょう19。

- 高血圧

- ダイアベティス(糖尿病)

- 脂質異常症

- 慢性腎臓病

- 喫煙

- 肥満

- 飲酒(過量)

これらの他にも、食事(不健康な食事)、身体活動(不足)、睡眠、心理社会的ストレス(人間関係、家庭、仕事など)が関わっていると報告されています20。

重要なことは、高血圧・ダイアベティス(糖尿病)・脂質異常症・慢性腎臓病などの病気が、動脈硬化の進展と狭心症・心筋梗塞の発症に関わっているということです。ですから、日々の行動のマネジメントに加えて、

- 高血圧

- ダイアベティス(糖尿病)

- 脂質異常症

- 慢性腎臓病

の病気の予防もすることで、動脈硬化の進展と狭心症・心筋梗塞の予防(発症リスクを減らす)の効果が高まるのです。

動脈硬化の進展と狭心症・心筋梗塞の予防(発症リスクを減らす)には、日々の行動だけではなく、高血圧・ダイアベティス(糖尿病)・脂質異常症・慢性腎臓病の予防を含む「複数のファクター」へのアプローチが鍵となることを押さえましょう。

実際に、これらの病気が狭心症・心筋梗塞に与える影響は大きく、高血圧・ダイアベティス(糖尿病)・脂質異常症に加えて、喫煙を”適切に”管理することで、日本の狭心症・心筋梗塞の半数以上を減らすことが可能であるとも報告されています21。

高血圧・ダイアベティス(糖尿病)の予防について興味がある方は、下の記事もぜひ、ご覧ください。

2.「科学的根拠」をもとに、行動する

予防効果を高めるには、「科学的根拠に基づいた」目安・目標が欠かせません。

その理由は、予防する(発症リスクを減らす)ということは「研究結果を踏まえて、言えることだから」です。

「狭心症予防に◯◯が大切!」

「〇〇は心筋梗塞にいい!」

一見、魅力的に映るフレーズも、どんな根拠に基づいて、どのくらい効果があるのかを確かめることが大事です。

そもそもしっかりとした根拠(証拠)がなければ、効果が期待できない可能性があります。

「高いお金を払ったけど、期待した効果が得られなかった」

「何年も続けていたけど、時間をムダにしてしまった」

そのようなことにならないように、皆さんが期待する効果が得られるものなのか、しっかり確かめることをオススメします。

3.「できるだけ早く」から取り組む(The sooner, the better)

「狭心症・心筋梗塞予防のために、知っておきたい3つのこと」で、

・狭心症・心筋梗塞を予防する(発症リスクを減らす)には動脈硬化にアプローチする

・動脈硬化は長い年月をかけてつくられる

ことをお伝えしましたが、皆さんは、動脈硬化がいつ頃から始まる可能性があるか聞いたことはあるでしょうか。

実は「胎児期(母親のお腹の中にいる時)・幼少期から」と言われています22。

このことは、

「気づいた時から」

「この記事を目にした時から」

少しずつでも始めることが、5年後、10年後の皆さん自身だけではなく、皆さんの家族(出産予定の方の場合は、お腹にいるお子さんにも)にも大きな価値をもたらすことを意味しています。

「『どうせ予防するなら』狭心症・心筋梗塞だけではなく、他の病気も予防したい」という方には、こちらの記事もオススメです。

プロフェッショナルヘルスコーチングのご紹介

Inefable(イネファブレ:以下、弊社)は「健康を維持し、病気のリスクを減らす」プロフェッショナルヘルスコーチングサービスを提供しています。

狭心症・心筋梗塞も含む様々な病気予防のために、効率的・効果的な特徴を有したサービスです。

〜Inefableプロフェッショナルヘルスコーチングの特徴〜

- 「医師による」1対1のコーチングーダイアベティス(糖尿病)や高血圧、脂質異常症などの慢性疾患管理に豊富な経験のある医師が提供するヘルスコーチングです。また、1対1であるため、他者を気にせずに、ご自身のペースで過ごすことができます

- 「主要な病気へ」まとめてアプローチー狭心症・心筋梗塞のみならず、主要な病気全体を対象としているため、複数のプログラム・サービスを受ける必要はありません

- 「科学的根拠に基づく」『ノウハウ』の提供ー病気予防の「ノウハウ(知識と技術)」を根拠に基づいてシンプルに提供しているので、多くの方に効果が期待できる内容です

- 「個人の状況に合わせた」個別化されたアドバイスー画一的ではなく、個人個人のその時の状況を踏まえた内容であるため、実践しやすく、その分、効果も期待できます

- 「継続的な」サポートー希望される方には、継続的なサポートで病気予防を支えます。一人だと続けられるか不安という方にも、心強いシステムです

「狭心症・心筋梗塞を予防したいけど、他の病気も含めてリスクを減らしたい」

「病気予防に興味があるけど、誰に聞いたらいいかわからない」

「誰かのサポートが欲しい」

このようなお悩みのある方は、ぜひ、公式サイトをご覧ください。

「無料面談」も行なっておりますので、ご興味のある方は、下記ウェブサイトからお気軽にご相談ください。

参考情報

- 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版)P.12 2022年12月9日更新 https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/11/JCS2018_kimura.pdf(accessed on Aug 27 2024), Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023; 44: 3720–826. ↩︎

- 第5章 市民・患者への情報提供 2023 年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_fujiyoshi.pdf(accessed on Aug 23 2024) ↩︎

- 第5章 市民・患者への情報提供 2023 年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_fujiyoshi.pdf(accessed on Aug 23 2024) ↩︎

- 第5章 市民・患者への情報提供 2023 年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_fujiyoshi.pdf(accessed on Aug 23 2024), Rafieian-Kopaei M, Setorki M, Doudi M, Baradaran A, Nasri H. Atherosclerosis: process, indicators, risk factors and new hopes. Int J Prev Med 2014; 5: 927–46. 154 Jebari-Benslaiman S, Galicia-García U, Larrea-Sebal A, et al. Pathophysiology of Atherosclerosis. Int J Mol Sci 2022; 23. DOI:10.3390/ijms23063346. ↩︎

- Ibanez B, Fernández-Ortiz A, Fernández-Friera L, García-Lunar I, Andrés V, Fuster V. Progression of Early Subclinical Atherosclerosis (PESA) Study: JACC Focus Seminar 7/8. J Am Coll Cardiol 2021; 78: 156–79., Ahmadi A, Argulian E, Leipsic J, Newby DE, Narula J. From Subclinical Atherosclerosis to Plaque Progression and Acute Coronary Events: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol 2019; 74: 1608–17., Lu Y, Pechlaner R, Cai J, et al. Trajectories of Age-Related Arterial Stiffness in Chinese Men and Women. J Am Coll Cardiol 2020; 75: 870–80. ↩︎

- Pizzi C, Xhyheri B, Costa GM, et al. Nonobstructive Versus Obstructive Coronary Artery Disease in Acute Coronary Syndrome: A Meta-Analysis. J Am Heart Assoc 2016; 5. DOI:10.1161/JAHA.116.004185., Wang ZJ, Zhang LL, Elmariah S, Han HY, Zhou YJ. Prevalence and Prognosis of Nonobstructive Coronary Artery Disease in Patients Undergoing Coronary Angiography or Coronary Computed Tomography Angiography: A Meta-Analysis. Mayo Clin Proc 2017; 92: 329–46., Huang F-Y, Huang B-T, Lv W-Y, et al. The Prognosis of Patients With Nonobstructive Coronary Artery Disease Versus Normal Arteries Determined by Invasive Coronary Angiography or Computed Tomography Coronary Angiography: A Systematic Review. Medicine 2016; 95: e3117., Abdulla J, Asferg C, Kofoed KF. Prognostic value of absence or presence of coronary artery disease determined by 64-slice computed tomography coronary angiography a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiovasc Imaging 2011; 27: 413–20., Habib PJ, Green J, Butterfield RC, et al. Association of cardiac events with coronary artery disease detected by 64-slice or greater coronary CT angiography: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2013; 169: 112–20., Jiang B, Wang J, Lv X, Cai W. Prognostic value of cardiac computed tomography angiography in patients with suspected coronary artery disease: a meta-analysis. Cardiology 2014; 128: 304–12., Hulten EA, Carbonaro S, Petrillo SP, Mitchell JD, Villines TC. Prognostic value of cardiac computed tomography angiography: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 1237–47. ↩︎

- 2022年JCSガイドライン フォーカスアップデート版安定冠動脈疾患の診断と治療 第1章 日本循環器学会 https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Nakano.pdf(accessed on Aug 23 2024) ↩︎

- 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版) 2022年12月9日更新 https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/11/JCS2018_kimura.pdf(accessed on Aug 23 2024) ↩︎

- Nardin M, Verdoia M, Laera N, Cao D, De Luca G. New Insights into Pathophysiology and New Risk Factors for ACS. J Clin Med 2023; 12. DOI:10.3390/jcm12082883.,Gallone G, Bellettini M, Gatti M, et al. Coronary Plaque Characteristics Associated With Major Adverse Cardiovascular Events in Atherosclerotic Patients and Lesions: A Systematic Review and Meta-Analysis. JACC Cardiovasc Imaging 2023; 16: 1584–604., Thomsen C, Abdulla J. Characteristics of high-risk coronary plaques identified by computed tomographic angiography and associated prognosis: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016; 17: 120–9., 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版) 2022年12月9日更新 https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/11/JCS2018_kimura.pdf(accessed on Aug 27 2024) ↩︎

- Motoyama S, Ito H, Sarai M, et al. Plaque Characterization by Coronary Computed Tomography Angiography and the Likelihood of Acute Coronary Events in Mid-Term Follow-Up. J Am Coll Cardiol 2015; 66: 337–46. ↩︎

- Cohn PF, Fox KM, Daly C. Silent myocardial ischemia. Circulation 2003; 108: 1263–77.急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版)P.30 2022年12月9日更新 https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/11/JCS2018_kimura.pdf(accessed on Aug 27 2024) ↩︎

- Yang Y, Li W, Zhu H, et al. Prognosis of unrecognised myocardial infarction determined by electrocardiography or cardiac magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 369: m1184. ↩︎

- Rizk D V, Gutierrez O, Levitan EB, et al. Prevalence and prognosis of unrecognized myocardial infarctions in chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 3482–8., Honda Y, Wakabayashi K, Sato C, et al. Chronic kidney disease is a key predictive factor for potential myocardial ischaemia and poor prognosis in asymptomatic patients with diabetes mellitus. Sci Rep 2022; 12: 10268., Valensi P, Lorgis L, Cottin Y. Prevalence, incidence, predictive factors and prognosis of silent myocardial infarction: a review of the literature. Arch Cardiovasc Dis 2011; 104: 178–88., Prasad DS, Kabir Z, Revathi Devi K, Peter PS, Das BC. Prevalence and RIsk factors for Silent Myocardial ischemia (PRISM): A clinico observational study in patients of type 2 diabetes. Indian Heart J 2019; 71: 400–5., Theofilis P, Antonopoulos AS, Sagris M, et al. Silent Myocardial Ischemia: From Pathophysiology to Diagnosis and Treatment. Biomedicines 2024; 12. DOI:10.3390/biomedicines12020259., Hamdan M, Kossaify A. Silent Myocardial Ischemia Revisited, Another Silent Killer, Emphasis on the Diagnostic Value of Stress Echocardiography with Focused Update and Review. Adv Biomed Res 2023; 12: 245. ↩︎

- 人口動態調査. 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html., 令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/index.html(Accessed on Aug 29 2024) ↩︎

- Tsutsui H, Tsuchihashi-Makaya M, Kinugawa S, et al. JCARECARD Investigators. Clinical characteristics and outcome of hospitalized patients with heart failure in Japan. Circ J 2006; 70: 1617-1623., Shiba N, Watanabe J, Shinozaki T, et al. CHART Investigators. Analysis of chronic heart failure registry in the Tohoku district: third year follow-up. Circ J 2004; 68: 427-434., Shiba N, Nochioka K, Miura M, et al. CHART-2 Investigators. Trend of westernization of etiology and clinical characteristics of heart failure patients in Japan–first report from the CHART-2 study. Circ J 2011; 75: 823-833., Sudden cardiac death:epidemiology, etiology & presenting arrest rhythm in Japan https://www.jstage.jst.go.jp/article/shinzo/48/2/48_207/_pdf(Accessed on Aug 27 2024) ↩︎

- Li Y, Feng X, Chen B, Liu H. Retrospective analysis of exercise capacity in patients with coronary artery disease after percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass graft. Int J Nurs Sci 2021; 8: 257–63., Tashiro H, Tanaka A, Ishii H, et al. Reduced exercise capacity and clinical outcomes following acute myocardial infarction. Heart Vessels 2020; 35: 1044–50., Li H, Wei M, Zhang L, et al. Factors contributing to exercise tolerance in patients with coronary artery disease undergoing percutaneous coronary intervention. BMC Sports Sci Med Rehabil 2023; 15: 35. ↩︎

- 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版 第2章 動脈硬化性疾患予防のための包括的リスク評価 日本動脈硬化学会 https://www.j-athero.org/jp/jas_gl2022/, https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/02_230210.pdf(Accessed on Aug 29 2024)

↩︎ - 2023 年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_fujiyoshi.pdf, 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版) 2022年12月9日更新 https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/11/JCS2018_kimura.pdf,動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版 第2章 動脈硬化性疾患予防のための包括的リスク評価 日本動脈硬化学会 https://www.j-athero.org/jp/jas_gl2022/, https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/02_230210.pdf(Accessed on Aug 29 2024), Lechner K, von Schacky C, McKenzie AL, et al. Lifestyle factors and high-risk atherosclerosis: Pathways and mechanisms beyond traditional risk factors. Eur J Prev Cardiol 2020; 27: 394–406., Riccardi G, Giosuè A, Calabrese I, Vaccaro O. Dietary recommendations for prevention of atherosclerosis. Cardiovasc Res 2022; 118: 1188–204., Morton K, Heindl B, Clarkson S, Bittner V. Primordial Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A REVIEW OF THE LITERATURE. J Cardiopulm Rehabil Prev 2022; 42: 389–96., Rafieian-Kopaei M, Setorki M, Doudi M, Baradaran A, Nasri H. Atherosclerosis: process, indicators, risk factors and new hopes. Int J Prev Med 2014; 5: 927–46. ↩︎

- 2023 年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_fujiyoshi.pdf, 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版) 2022年12月9日更新 https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/11/JCS2018_kimura.pdf,動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版 第2章 動脈硬化性疾患予防のための包括的リスク評価 日本動脈硬化学会 https://www.j-athero.org/jp/jas_gl2022/, https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/02_230210.pdf(Accessed on Aug 29 2024) ↩︎

- Lechner K, von Schacky C, McKenzie AL, et al. Lifestyle factors and high-risk atherosclerosis: Pathways and mechanisms beyond traditional risk factors. Eur J Prev Cardiol 2020; 27: 394–406., Riccardi G, Giosuè A, Calabrese I, Vaccaro O. Dietary recommendations for prevention of atherosclerosis. Cardiovasc Res 2022; 118: 1188–204., Morton K, Heindl B, Clarkson S, Bittner V. Primordial Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A REVIEW OF THE LITERATURE. J Cardiopulm Rehabil Prev 2022; 42: 389–96., Rafieian-Kopaei M, Setorki M, Doudi M, Baradaran A, Nasri H. Atherosclerosis: process, indicators, risk factors and new hopes. Int J Prev Med 2014; 5: 927–46. ↩︎

- Iso H. Changes in coronary heart disease risk among Japanese. Circulation 2008; 118: 2725–9.2023 年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_fujiyoshi.pdf P.12(Accessed on Aug 29 2024) ↩︎

- Tanrikulu MA, Agirbasli M, Berenson G. Primordial Prevention of Cardiometabolic Risk in Childhood. Adv Exp Med Biol 2017; 956: 489–96., Raitakari O, Pahkala K, Magnussen CG. Prevention of atherosclerosis from childhood. Nat Rev Cardiol 2022; 19: 543–54., Morton K, Heindl B, Clarkson S, Bittner V. Primordial Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A REVIEW OF THE LITERATURE. J Cardiopulm Rehabil Prev 2022; 42: 389–96. ↩︎